Les chenilles de karité, des produits saisonniers et forestiers non ligneux appelées « chitoumou » en langue dioula ont toujours été cueillies avec des techniques endogènes à Bobo-Dioulasso et ses environs, dans la région du Guiriko. De nos jours, l’engouement autour de ces insectes comestibles est inestimable au point que ces vers, secs ou frais, traversent les frontières du Burkina Faso. Au même moment, des défenseurs de l’environnement sensibilisent à une collecte responsable pour une préservation durable de l’arbre hôte, une espèce protégée. En amont, des chercheurs mènent des expérimentations dans des laboratoires, pour évaluer la possibilité d’un élevage, dans le but de rendre la ressource disponible en permanence.

Manger des insectes est une réalité culturelle dans bien de régions du Burkina Faso. De la chenille de karité dans la région du Guiriko, aux termites ou éphémères dans le centre du pays des Hommes intègres, jusqu’aux criquets dans plusieurs régions du pays, ces insectes et vers se retrouvent souvent dans les assiettes des populations. Fraîches, séchées,

et précuites avec de la potasse.

grillées, en soupe ou frites avec tous les ingrédients et accompagnées de pain, riz, tô, attiéké, ou encore dans des plats modernes comme les pizzas, les chenilles ou

« chitoumou » en langue locale dioula, signifiant ver de karité et « Kuè » en Bôbô sont des Produits forestiers non ligneux (PFNL). Mais avant d’atterrir dans les écuelles des consommateurs, un travail en amont est nécessaire.

En effet, les mois de juillet et août, périodes d’intenses des travaux champêtres coïncident avec ceux de la récolte des chenilles où agriculteurs se convertissent en ramasseurs. Ces insectes représentent pour eux, une source de revenus importante. Ainsi, les cueilleurs de Bodialedaga dans la commune de Lena et ceux de Desso, localités situées respectivement à une trentaine et vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet, sacrifient leur grasse matinée. Très tôt, entre 3h et 5h du matin, jeunes, vieux, femmes et hommes, munis de torches pour l’éclairage et de paniers, envahissent les arbres à karité pour le ramassage des chenilles qui, lorsqu’elles sont « bien mûres », descendent de

l’arbre.

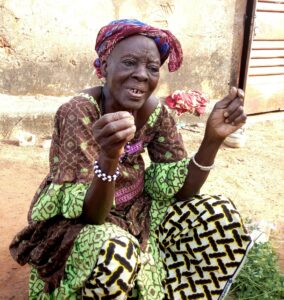

En ce mois d’octobre, aucun nuage annonciateur de pluies n’apparaît dans le firmament. La septuagénaire Orozou Sanou du village de Desso, l’air jovial, assise devant sa porte est en train d’arranger des feuilles locales comestibles, pour la cuisine matinale avant de regagner son champ. « Vous voyez comment je suis toujours jeune et en bonne santé, c’est parce que je consomme les chenilles. Cette année j’ai gagné 15 000 F CFA grâce à la vente et j’ai pu m’acheter ce que je voulais », nous lance-t-elle, tout sourire. Elle raconte que par le passé, elle cueillait les chenilles et les séchait, juste pour la consommation familiale et les cérémonies.

Elle n’a jamais imaginé que cet insecte deviendrait une source de revenus.

« Pendant les nuits du mois d’août, nous ne dormons pas. Nous attendons 3h du matin et

nous nous précipitons aux pieds des karités. Celui qui attend le lever du soleil ne trouvera rien. Il croisera sur le chemin du retour, des cueilleurs avec des paniers bien remplis », explique-t-elle. Se lever à cette heure de la nuit est souvent risqué, parce que les cueilleurs ne sont pas épargnés des morsures des serpents. « Nous préférons prendre ce risque et nous soigner ensuite, avec l’argent de la vente des chenilles », lâche l’Agent de santé à base communautaire (ASBC), Odile Sanon. Le cueilleur, Lamoussa Millogo, du village de

Bodialedaga, affirme que la chenille est considérée comme de « l’or artisanal » de la localité, car elle permet à de nombreuses personnes, affirme-t-il, de tirer financièrement leur épingle du jeu.

Une cueillette endogène

Consommé autrefois en majorité par les ethnies de l’ouest du pays, le chitoumou est la larve d’un papillon appelé scientifiquement Cirina butyrospermii. Avec le temps, certains qui juraient par tous les cieux qu’ils ne le consommeraient pas ne tarissent pas d’éloges pour cet insecte. « Nos parents à plaisanterie comme les peulhs qui n’accordaient autrefois aucune valeur au chitoumou, sont devenus des spécialistes de la cueillette et de la consommation », s’enthousiasme le chef de terre de Bodialedaga, Souro Yalé Millogo.

Depuis toujours, les chenilles sont cueillies selon des techniques endogènes. Cueillies ou non, lorsqu’elles sont mûres, elles prennent une couleur jaunâtre et tombent d’elles-mêmes.

Aucun enseignement spécifique n’a été dispensé par les services techniques de l’Environnement. Le producteur Dibi Patrice Sanon de la localité de Desso, la soixantaine révolue, confie qu’il arrive des fois qu’un petit trou soit creusé près de l’arbre, pour éviter la dispersion des chenilles et faciliter leur ramassage le lendemain. « Une fois la cueillette terminée, le trou est refermé pour protéger l’arbre », fait-t-il savoir. Tant que les populations ne secouent pas les branches pour faire tomber les chenilles, ni ne touchent aux jeunes chenilles, cette technique, de l’avis de la Directrice provinciale (DP) des Eaux et forêts du Houet, le lieutenant-colonel Lucie Zongo, n’agresse pas l’arbre.

butyrospermii.

Elle souligne que les cueilleurs peuvent toutefois nuire à l’arbre en coupant des branches où se fixent les chenilles. Le forestier à la retraite, Souro Konaté, du village de Fô, souligne que ce sont généralement les enfants qui pratiquent la mauvaise technique de cueillette. « Ils secouent ou cassent les branches, ce qui peut diminuer la production l’année suivante », déplore-t-il. Il conseille plutôt une cueillette « souple », pour une préservation de l’arbre ainsi que la protection de la régénérescence naturelle, afin de continuer de

bénéficier de ses bienfaits. Le chef de terre de Bodialedaga indique que dans son village, l’autorisation est accordée aux cueilleurs externes, à condition de ne pas secouer l’arbre, ni couper une branche.

Une espèce protégée

L’entomologiste et enseignant-chercheur à l’Institut du développement rural (IDR) de l’Université Nazi-Boni (UNB) de Bobo-Dioulasso, le professeur Fernand Sankara, note que la présence des chenilles sur l’arbre entraîne un retard dans la maturité des fruits du karité. De plus, la DP ajoute que durant la cueillette, le karité va perdre ses feuilles et du coup, l’arbre n’arrivera plus à faire la photosynthèse. « Il y aura un ralentissement au niveau de la croissance et cela peut être une porte d’entrée des maladies et des ravageurs », clarifie-t-elle. Le karité ou Vitellaria paradoxa de son nom scientifique, encore appelé « arbre de vie » ou « arbre à beurre », est une espèce protégée par le Code forestier et fait partie intégrante de la liste des espèces protégées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Patrice Sanon qui dit respecter ce code, témoigne qu’à Desso, « même un nourrisson sait que l’arbre à karité ne doit pas être coupé sans l’autorisation des agents de l’environnement ». Le chef de terre de Bodialedaga, Souro Yalé Millogo, précise que même s’il existe encore des fautifs, la coupe du bois de karité n’est pas anarchique dans sa localité. Le lieutenant-colonel Zongo confirme que dans la région du Guiriko, l’état de l’arbre à karité est moyennement bon, car, en plus des actions de reforestation, il y a la Régénération naturelle assistée (RNA) et la présence de forêts classées.

« Malgré les actions anthropiques et la dégradation, la végétation reste dense dans la région. Nous ne pouvons pas parcourir un kilomètre sans croiser des pieds de karité », confie-t-elle. Selon elle, le karité pousse encore à l’état sauvage. Pour améliorer sa productivité, des semis directs sont réalisés dans les champs, ainsi que

des opérations de greffage au Centre national de semences forestières (CNSF) et à l’antenne régionale de semences forestières de Bobo-Dioulasso. Elle rappelle que l’arbre à karité croît très lentement et il faut attendre 15 à 20 ans pour qu’il commence à donner des fruits.

vertus chez les Bôbô sur le plan coutumier et nutritionnel ».

Avec le greffage, la production devient effective au bout de trois à quatre ans seulement. « Dans la forêt classée de Dindéresso, nous pratiquons l’agroécologie. Les agriculteurs qui exploitent certains espaces épargnent les espèces protégées lors du défrichage, et nous observons un bon peuplement de karités poussés naturellement », se réjouit la DP. Le Guiriko possède d’importantes potentialités en production de chenilles, grâce à cette présence de nombreux parcs à karité et à un climat tropical favorable. Outre cette localité, les spécialistes de l’environnement et les chercheurs mentionnent les régions des Tannounyan, d’Oubri, de Kadiogo et de Yaadga, où la chenille est également présente, même si la production y reste limitée.

Des déjections comme fumure organique

Sur le plan de la recherche, il est démontré que les chenilles, au cours de leur phase larvaire, consomment la biomasse foliaire du karité et rejettent d’importantes quantités de matière sur le sol. Ces déjections, à en croire des spécialistes, sont riches en matière organique et jouent un rôle central dans la fertilité des sols. Mieux, elles sont plus riches que celles des ruminants.

Le professeur Fernand Sankara explique que lorsque les adultes s’accouplent, les œufs sont déposés sur de petits rameaux et le développement embryonnaire dure environ un mois. La phase larvaire de L1 à L5 peut s’étendre jusqu’à 38 jours, durant lesquels , l’insecte se nourrit des feuilles.

« C’est pendant cette période que la chenille rejette des déjections de couleur noirâtre. Sous l’arbre, tout devient noir. Ces rejets améliorent souvent la qualité des cultures autour du karité », détaille-t-il. Le postdoctorant, Dr Moussa Gnissien, du Laboratoire d’étude et de recherche sur la fertilité du sol et les systèmes de production/UNB, relate qu’au cours de leurs travaux, des producteurs ont témoigné de l’efficacité de ces déjections sur les cultures céréalières (maïs, sorgho) et les légumineuses (arachide). Ces derniers attestent que les cultures situées sous les canopées des karités défoliés par les chenilles bénéficient d’un meilleur rayonnement solaire, favorable à leur croissance, comparativement à celles éloignées des arbres ou non colonisées.

« De plus, nos expérimentations en pots ont montré que l’apport de déjections des chenilles de karité permettait un rendement en grains de maïs, similaire à celui obtenu avec un apport d’engrais NPK ou d’urée. Ce constat prouve que ces déjections peuvent contribuer à réduire l’utilisation des engrais chimiques », conclut-il.

Un habitant de Koundougou, localité située à 71 km de Bobo-Dioulasso, se souvient que dans les années 1978, son père possédait un parc à karité et les déjections des chenilles lui servaient de fumure pour le maïs, les manguiers et les citronniers, avec des rendements nettement meilleurs. Le producteur Dibi Sanon renchérit qu’en plus d’améliorer les rendements, ces déjections nourrissent et protègent l’arbre hôte.

Un papillon en évolution

« le ramassage des chenilles est une activité lucrative et pendant la période, même les paresseux

se remplissent les poches ».

Le Pr Sankara, en expliquant le cycle biologique des chenilles, indique qu’il commence avec la ponte des œufs par les papillons qui représentent le stade adulte des chenilles et ensuite vient l’éclosion. Quand les œufs s’ouvrent, ils donnent des larves intermédiaires L1 à L5, qui sont appelées les chenilles. A l’entendre, quelque soit la méthode de cueillette, les chenilles d’un même arbre ne peuvent pas être toutes cueillies. « Il y a celles qui arrivent à s’échapper et font la nymphose dans le sol. Elles vont suivre le processus normal et nous observerons des émergences 10 mois après.

Ce sont ces adultes devenus des papillons qui vont s’accoupler et pondre les œufs sur le karité », clarifie-t-il. Dans un même parc à karité ou dans des champs, il y a des pieds qui sont attaqués et d’autres ne le sont pas. Pour mieux comprendre ce phénomène, l’entomologiste souligne que des feuilles de karité défoliées et celles non défoliées ont été prélevées et mises à la disposition de la chenille.

A l’issue de cette expérimentation, il est ressorti qu’avec les feuilles défoliées, la chenille arrive à se développer rapidement et sa croissance est plus accélérée qu’avec les feuilles non défoliées. Le producteur Dibi Patrice Sanon indique qu’il fût une année où la localité de Desso n’avait pas de chenilles. C’est par la suite qu’elles sont apparues. « Ce n’est pas dans toutes les localités de Bobo-Dioulasso qu’on peut trouver des chenilles. L’utilisation excessive et anarchiques des pesticides dans les champs peuvent occasionner la disparition de ces insectes », affirme-t-il.

La directrice provinciale, Mme Zongo, de rappeler que si les abeilles sont en voie de disparition à cause de l’utilisation de ces produits non homologués, les chenilles ne seront pas épargnées avec ces pratiques néfastes. Elle souligne qu’il n’y a pas un lien très étroit sur le système reproductif de l’arbre et les chenilles, car ces insectes arrivent au moment où l’arbre a déjà fini sa fructification.

« C’est la chenille qui a beaucoup plus besoin de l’arbre pour son développement et sa

multiplication. Tant qu’il y aura le karité dans les zones favorables et qu’il est bien protégé avec des conditions climatiques bien adaptées, il y aura toujours les chenilles », rassure-t-elle. Et la vieille Orozou Sanou de Desso, les mains levées vers le ciel, comme si elle implorait Dieu, ajoute en langue bôbô, que la chenille est une propriété collective et qu’elle ne pourra en aucun cas disparaitre. Sauf si la mère de cet insecte disparait », lance-

t-elle.

« Nos chenilles de karité pourraient disparaitre aussi »

Burkina engrange chaque année, des milliards F CFA dans la

production du beurre ».

Le forestier retraité Souro Konaté affirme que même si elles venaient à disparaitre, il y a des zones où elles revêtent d’une grande importance sur les plans coutumier et nutritionnel et des parcs à karité sont protégés pour ces circonstances. Si des cueilleurs se plaignent de la rareté des chenilles, le Directeur régional (DR) en charge de l’Environnement du Guiriko, le lieutenant-colonel Hassime Rabo lie cette indisponibilité à l’engouement et aux changements climatiques.

« Nous perdons 105 000 hectares de forêts par an. Comme le karité est très vulnérable aux changements climatiques, il a subi et il continue de subir. Il y a des années où les chenilles tout comme le karité ne donnent pas bien », regrette-t-il. Il fait savoir que si des espèces de par le passé ont disparu compte tenu des facteurs climatiques, des chenilles aussi peuvent disparaitre si des dispositions ne sont pas prises pour diminuer les actions anthropiques. Il se rappelle qu’à l’époque, au Sahel, il y avait des chenilles qui ne se trouvaient pas sur les karités, mais sur l’espèce Guiera senegalensis et consommées par les Rimaïbé.

« Si ces chenilles ont disparu avec les changements climatiques, nos chenilles de karités pourraient disparaitre aussi », prévient-il. La vente des chenilles est devenue une Activité génératrice de revenus (AGR) pour un nombre élevé de cueilleurs. La cueillette étant toujours endogène et acharnée, le chercheur Pr Sankara alerte sur la préservation de la ressource. « La chenille est un stade intermédiaire dans le cycle de développement de l’insecte et si à chaque fois il faut interrompre le cycle, à long terme, il n’y aura pas de chrysalisation. S’il n’y a pas d’adultes on ne parlera pas d’accouplement ni de ponte, ni de chenilles », s’inquiète-t-il. Il fait savoir que dans la chaine tropique ou alimentaire, les chenilles et les insectes de manière générale, constituent un maillon important. Le chitoumou est selon lui, une source de nourriture pour les humains, les oiseaux et partant les poissons et s’il venait à disparaitre, il y aura un déséquilibre de

l’écosystème.

Formation et sensibilisation des acteurs

S’il existe des techniques telles que le séchage, permettant d’obtenir ces insectes comestibles tout au long de l’année, ainsi que des industries engagées dans la transformation, il n’existe pas encore d’acteurs clés menant cette activité de bout en bout, c’est-à-dire de la cueillette à la transformation puis à la commercialisation. Avec la direction générale de l’économie verte, les défenseurs de l’environnement avaient tenté de recenser

chenilles murissent.

les acteurs de cette filière. « Malheureusement, ce processus n’a pas abouti », confie la DP des Eaux et forêts. Le DR en charge de l’Environnement note qu’autrefois, la consommation des chenilles se limitait à Bobo-Dioulasso et ses environs.

Mais aujourd’hui, elles se retrouvent sur les marchés de plusieurs villes du Burkina Faso et au-delà des frontières nationales. La demande est désormais si forte, dit-il, que les populations affluent massivement vers les arbres.C’est pourquoi M. Rabo justifie la mise en place de formations et de campagnes de sensibilisation destinées aux acteurs, par les services techniques de l’Environnement afin de pérenniser l’espèce. Des foires sont également organisées chaque année, au cours desquelles des thèmes sont développés sur la bonne récolte, l’entretien des pieds de karité et la création d’un environnement favorable à une production durable des chenilles.

« Tout produit soumis à une forte pression devient rare et entraîne une flambée des prix », avoue la DP Lucie Zongo. Les chenilles sèches peuvent certes être disponibles toute l’année, mais mal séchées ou mal conservées, elles perdent leur goût naturel. Abdoulaye Sanon, maçon, producteur et chauffeur, porte ces trois “casquettes”. Chaque mois d’août, il sillonne les villages de la province du Houet pour acheter des chenilles, pour un montant d’environ 300 000 F CFA. Elles sont convoyées fraîches à Ouagadougou et conservées dans des réfrigérateurs avant d’être expédiées à l’extérieur du Burkina Faso. « Ces chenilles peuvent rester à l’état frais durant toute l’année, comme si elles venaient d’être cueillies », confie-t-il. Pour disposer en permanence de chenilles fraîches, des chercheurs ont entrepris des études visant à évaluer la faisabilité de leur élevage.

Vers une possibilité d’élevage des chenilles

Sankara, confie que chaque insecte a sa plante hôte qui constitue son substrat nutritif.

Bien que les chenilles soient résilientes, les spécialistes estiment qu’il serait nécessaire, à long terme, de développer des unités de production en masse afin d’éviter que les populations ne se ruent sur les arbres. L’enseignant-chercheur Pr Fernand Sankara indique que des études et publications sur le chitoumou sont déjà en cours. Déjà, dit-il, il existe des plantes hôtes alternatives pour les chenilles et il n’est pas exclu, selon lui, d’en retrouver sur de faux karités. « Ce sont des espèces de plantes qui ressemblent au karité par leurs feuilles, mais ce sont des cas très rares. Les feuilles sont souvent cueillies et mises à la disposition des chenilles au laboratoire, où elles parviennent à se nourrir et à se développer, mais pas au même rythme qu’avec les feuilles du vrai karité »,

précise-t-il.

Cependant, la principale difficulté, foi du Pr Sankara, demeure la diapause de l’insecte, c’est-à-dire sa phase de repos obligatoire. « Si nous parvenons à lever la diapause de manière naturelle, nous pourrions disposer de chenilles toute l’année, tant qu’elles auront un substrat nutritif de qualité. L’hormone qui permet de lever la diapause est disponible, mais elle coûte très chère. Avec elle, nous pourrions tenter un élevage sur au moins quatre générations. A partir de la quatrième génération, l’insecte pourrait se reproduire normalement sans passer par la diapause », explique-t-il.

Le Pr Sankara confie que le Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID) soutient parfois les chercheurs à travers des appels à projets, mais ces appuis restent insuffisants. La DP des Eaux et forêts, Mme Zongo, partage l’avis du Pr Sankara pour qui l’élevage des chenilles est possible en laboratoire et sur l’arbre à

karité, mais, elle estime que sur l’arbre à karité, cet élevage pourrait avoir un impact négatif sur l’espèce. Selon elle, la période naturelle d’apparition des chenilles, d’environ deux mois, n’affecte pas véritablement la production du karité.

« Mais si nous les produisons toute l’année, les arbres seront constamment défoliés. Autrement dit, les chenilles mangeront les feuilles en permanence, empêchant la photosynthèse et affaiblissant l’arbre. Le système reproductif en souffrirait », se

préoccupe-t-elle. Elle estime qu’il serait préférable d’envisager un élevage avec d’autres plantes hôtes alternatives, plutôt que d’exploiter uniquement le karité. Pour l’enseignant-chercheur Fernand Sankara, la chenille constitue une source de protéines accessibles à faible coût, riche en fer et en nutriments essentiels, pouvant contribuer à la lutte contre la malnutrition. Si sa production venait à être pérennisée, sa consommation pourrait remplacer partiellement le poisson ou la viande. Et le Dr Moussa Gnissien d’ajouter que la pérennisation des chenilles de karité pourrait faire de cet insecte comestible, un atout majeur pour le développement durable, alliant nutrition, économie locale et protection de l’environnement.

Afsétou SAWADOGO