Marie-Thérèse ARCENS SOME, Eulalie ZONGO, Brigitte Kala HEMA

PARTAGER :

HEMA Kala Brigitte, Attachée de recherche à l’Institut des Sciences des Sociétés/ Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (INSS/CNRST), Ouagadougou/Burkina Faso

Résumé

Ce document est tiré de l’article scientifique « La diffusion d’innovations technologique et sociale dans le Sahel Burkinabè : cas de la case de conservation d’oignons » publié dans la Revue Internationale Dônni, n°1, Volume 1, juillet, p. 286-297. Il présente le partage d’expériences d’une association de producteurs oignons dans la conservation des cultures maraichères afin de susciter chez les producteurs les bonnes pratiques de conservations par partir de savoirs endogènes en vue de réduire les pertes post récoltes.

Mots-clés : case, connaissance, conservation, innovation, Producteurs

Introduction

La filière fruits et légumes au Burkina Faso est créatrice d’emplois surtout en saison sèche et notamment pour les femmes (Illy et al., 2007). De nombreuses régions se sont lancées dans la production de l’oignon qui rapporte beaucoup de bénéfices aux producteurs (MARHR, 2010). C’est le cas des régions du Yaadga et du Kuilsé du Burkina Faso, où les populations s’activent autour des retenues d’eau comme les petits barrages, les grandes mares pour satisfaire les marchés régionaux et nationaux. Mais ces producteurs sont confrontés à la difficulté de la conservation des produits maraichers.

La case de conservation des oignons conçue comme solution à ce problème, est une innovation technologique et sociale qui se répand de plus en plus en Afrique de l’Ouest. Plusieurs projets et programmes comme le Programme d’appui aux filières agro-sylvo pastorales (PAFASP) ont vulgarisé des ouvrages de conservation d’oignons. Les ouvrages connus sont le magasin type Réséda qui offre une capacité de stockage de 20 tonnes d’oignons pour une durée de six mois et le magasin type ‘’Rudu’’ moderne qui offre une capacité allant jusqu’à 06 tonnes pour une durée de 05 mois.

Le besoin se fait visiblement ressentir par les communautés rurales qui se sont lancées depuis quelques décennies dans les productions maraichères, notamment l’oignon et la pomme de terre. Ces spéculations se sont développées avec la construction de petites retenues d’eau et de barrages donnant ainsi l’occasion à de nombreuses populations rurales de diversifier leurs activités dans le domaine agricole. Ainsi, dans la perspective de promouvoir les savoirs faires endogènes, l’Association Tickwendé des Producteurs d’oignons du Yaadga (A.T.P.O.Y.) s’est lancée dans une innovation technologique qui contribue à la conservation des produits maraichers. Avec l’appui d’une ONG Suisse, l’association a apporté quelques innovations dans la construction de la case classique de conservation des oignons, afin qu’elle puisse contenir également d’autres produits et limiter le pourrissement des produits pendant les temps de conservation.

Cette innovation a certes apporté beaucoup de changements au sein des communautés rurales. Cependant beaucoup reste à faire sachant que les transformations sociales sont lentes du fait des pesanteurs socio culturelles. Les innovations technologiques endogènes contribuent sensiblement à des changements profonds dans la société à travers l’amélioration des conditions de vie des populations.

Méthodologie

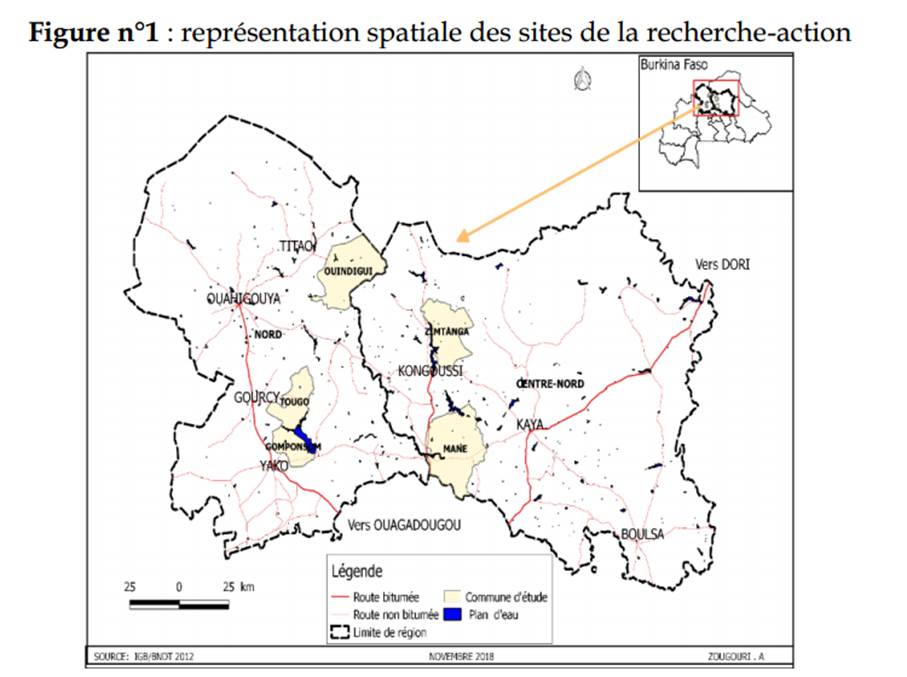

La méthodologie adopte une approche qualitative à travers un guide d’entretien comportant des thèmes et questions ouvertes adressée à dix-sept (17) producteurs, hommes et femmes, issus de deux (02) villages. Ces producteurs font du maraichage dans des bas-fonds et des retenues d’eau. Par ailleurs, Ils ont participé à des formations techniques du projet de construction des cases de conservation des oignons dans cinq (05) villages à forte production des régions du Yaadga et du Kuilsé du Burkina Faso. La carte illustre les zones bénéficiaires de la case de conservation.

- Résultats

La nécessité d’un cadre de concertation

Le siège de l’association des producteurs d’oignons dénommé A.T.P.O.Y est à Ouahigouya, situé au da,s la région de Yaadga du Burkina Faso. L’association a pour rôle principal d’assurer le transfert de la technologie à des producteurs de cinq (05) villages des régions du Yaadga et du Kuilsé du Burkina Faso. En effet, le président de l’association a bénéficié de l’appui technique d’une ONG Suisse dans la construction de l’innovation. Ainsi, il a décidé de partager ses connaissances avec les membres de l’association qui viennent de plusieurs villages de la région du Yaadga. L’identification des villages bénéficiaires a été faite par les services déconcentrés en charge de l’administration territoriale et de l’agriculture.

Le partage des connaissances

Les formations assurées par une association locale ont été réalisée au sein des exploitations maraichères, ce qui a permis d’obtenir la disponibilité des producteurs, occupés dans les travaux agricoles de la saison hivernale. Au total cinquante (50) producteurs ont été formés dans les régions du Yaadga et du Kuilsé.

Les murs et le toit des cases de conservation sont fabriqués à base de matériaux locaux : des tiges de mil et de maïs et des seccos. Seuls les piliers et l’ossature sont en barres de fer. Des planches en bois sont &également accessibles pour la construction de cette case de conservation. Les formations ont également concerné l’accroissement de l’offre alimentaire pour contribuer à la lutte contre la malnutrition.

Les producteurs ont appris à évaluer la capacité de la case de conservation à expulser l’humidité pour une réduction maximale des pertes. La suite du partage des connaissances a porté sur les nouvelles techniques de production et de conservation, à la planification du cycle de production de l’oignon. Ce savoir-faire a été enseigné par les services techniques déconcentrés du ministère en charge de l’agriculture. Ce cadre de diffusion de savoirs endogènes et exogènes a été un espace propice d’échange et d’interaction entre différentes communautés rurales et professionnelles.

La participation des femmes à la production maraichère

Les femmes sont bien impliquées dans la production de l’oignon et sont les plus nombreuses dans les groupements mixtes. L’irrigation se pratique une seule fois dans la journée, sur des parcelles aménagées. Ce mode de travail avec des techniques de production modernes leur donne l’opportunité de vaquer à leurs nombreuses occupations domestiques et de transformation des produits maraichers et céréaliers Comme le dit si bien Adissa, membre d’un groupement du village de Gompossoum «Les bénéfices servent à acheter de nouvelles semences, payer la scolarité des enfants et appuyer le chef de famille à l’entretien de la famille ».

Les femmes participent au bien-être familial. Rasmané de Tougou affirme avoir dix (10) enfants à scolariser et sans l’apport des épouses, certains enfants auraient été laissés en marge de l’instruction scolaire. L’apport des femmes est non négligeable dans la communauté.

Aminata, une femme résidant à Gompossom estime : « L’avantage de la case de conservation est que la vente du produit sera sur toute l’année, avec peu de perte. Il y aura plus d’argent pour l’entretien des enfants. La production pourrait se développer même pour les femmes ».

Quant aux hommes, en plus de l’oignon, ils sont également impliqués dans la production de la pomme de terre qui demande plus d’énergie et de temps de travail avec deux (02) irrigations journalières à l’aide d’arrosoirs.

Femmes et innovation technologique et sociale en milieu rural

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à intégrer les groupements de producteurs. Tout comme à Gompossoum, elles deviennent parfois majoritaires. Même si elles n’ont pas de grandes responsabilités, certaines figurent dans les bureaux exécutifs. Comme les hommes, très peu d’entre elles sont scolarisées. Cet avantage peut les élever à moyen terme comme leader non seulement au niveau des femmes mais également au sein des groupements mixtes.

De nouveaux rapports de travail se construisent entre elles mais aussi dans le domaine du genre. C’est le cas avec l’arrosage journalier des parterres d’oignons dans lesquelles les femmes s’investissent massivement, alors que les jeunes hommes produisent également des pommes de terre dont l’arrosage se fait deux fois par jour. A. Bicquard (2015 : 174) ajoute que les femmes s’organisent « pour travailler en groupes et répartir les tâches pour s’entraider, ce qui représente au sein des villages, de forts réseaux d’alliances qui viennent s’ajouter aux organisations féminines ».

L’objectif premier de la participation à un groupement est de profiter des retombées sociales et économiques de la mise en œuvre des associations. Les femmes peuvent aussi tirer avantages des nouvelles formes et structures spatiales induites par l’introduction d’une nouveauté (J.P Chauveau et al, 1999 : 128), en l’occurrence la case de conservation d’oignon.

Les marchés autour des zones de productions maraichères du Yaadga et du Kuilsé

Les producteurs qui ont participé aux différentes formations sont enthousiastes face aux perspectives financières qui s’annoncent grâce à la case de conservation. Beaucoup envisagent étendre les superficies à emblaver. En effet, ceux qui ont participé aux entretiens affirment perdre plus de la moitié de la production avant que les premiers commerçants n’arrivent dans les villages.

Ces derniers proposent des prix très bas, sachant que les producteurs ne peuvent pas conserver correctement leur production. Les marchés sont Kaya, Ouahigouya et Ouagadougou au Burkina Faso ainsi que le Ghana et la Côte d’ivoire.

- du village de Gomponsoum l’explique en ces termes : « Nous conditionnons les oignons dans des sacs et les acheteurs viennent payer sur place. Comme nous n’avons pas un moyen de conservation, nous sommes obligés de vendre après les récoltes de peur que ça ne pourrisse ».

Difficultés d’organisations des producteurs dans l’exploitation de l’innovation

La case de conservation devrait être un apport important pour les producteurs. Cependant, chaque village comprenant de nombreux groupements, l’une des difficultés qui se profile est l’organisation sociale pour la gestion et l’entretien de la seule case de conservation mise à la disposition de ces villages pilotes.

Les producteurs en sont conscients et le font ressortir dans les entretiens. A.S. de Tougou l’exprime en ces termes : « Les difficultés à surmonter dans l’entretien de la case sont les mésententes entre les membres de l’association ».

Au-delà de ces défis, les producteurs comprennent qu’il leur faut évoluer à travers différentes stratégies organisationnelles pour intégrer le processus de développement local.

Conclusion

L’objectif de cet article est de montrer comment les populations rurales, ont développé de la résilience en s’organisant au sein des associations et des groupements de producteurs, pour produire des légumes autour de barrages et de bas-fonds. Ainsi ils cultivent des oignons et d’autres légumes, ce qui leur permet d’améliorer le bien-être familial et de s’occuper de l’éducation et de la santé de leurs enfants. L’innovation qu’est la case de conservation est une combinaison de savoirs endogènes et exogènes que les producteurs s’approprient à travers les formations pour une utilisation efficace et efficiente.

Cette innovation contribue à maintenir les nombreux jeunes, hommes et femmes qui se sont lancés dans les productions de contre saison. Elle se présente aussi comme un gage qui maintient la jeunesse active dans les villages. La diversification des activités devient un atout et est de plus en plus accompagnée par les savoir-faire endogènes. La case de conservation d’oignons Tilgr Baoré est composée pour l’essentiel d’éléments locaux qui permettent une plus grande appropriation par les producteurs maraichers. Elle devrait leur permettre de conquérir plus de marchés grâce à une conservation plus longue de l’oignon et de profiter au temps opportun des hausses de prix de leurs spéculations. Les formations acquises pour la bonne utilisation de la case font partie des innovations sociales accompagnant celles technologiques.

Références bibliographiques

Ali Abaab et Henri Guillaume, 2004, « Entre local et global : pluralités d’acteurs, complexité d’intervention dans la gestion des ressources et le développement rural (pp 261-290), In Michel Picouet, Environnement et sociétés rurales en mutation : approches alternatives, Paris, Editions IRD, 393p.

ILLY Laraba, Jérôme BELEM, Nestorine SANGARE, 2007. Contribution des cultures de saison sèche à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire, CAPES, 120p.

J.P. Chaveau et M.-C. Cormier-Salem, 1999, « l’innovation en agriculture : questions de méthodes et terrains d’observation », Ed Mollard.

Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, 2007, Analyse de la filière maraichage au Burkina Faso, www.fao.org/easypol, 127p.

Olivier Meunier, 2008, « École d’aujourd’hui et savoirs traditionnels (Niger, Réunion, Brésil) », Cahiers internationaux de sociologie (n° 125), p. 307-329.