Face à l’insécurité dans certaines localités de la région de Bankui (Dédougou), des centaines de familles ont trouvé refuge dans les villages de Nouakuy et de Soukuy, non loin de Dédougou. Bénéficiant de l’hospitalité et de la solidarité des populations hôtes, ces Personnes déplacées internes (PDI) ont eu des lopins de terre pour produire des céréales. Dans ces deux villages, la terre, au-delà du moyen de survie, est devenue le symbole d’une renaissance collective. Entre courage, entraide et labeur, déplacés et hôtes cultivent ensemble la résilience.

Le jour se lève sur Nouakuy (commune de Dédougou), enveloppant le bas-fond rizicole d’une lumière dorée, ce lundi 25 août 2025. Des silhouettes se dessinent dans la brume matinale. Les houes frappent la terre humide, les rires d’enfants s’élèvent dans le vent. Ici, la vie reprend, patiemment. Pour beaucoup de ces déplacés internes, la boue dans laquelle ils pataugent chaque matin est devenue la promesse d’un avenir reconstruit.

Dieudonné Sankara, la quarantaine bien entamée, s’active au milieu de sa parcelle. Originaire de Gombio, dans la commune de Sanaba, il a fui, il y a deux ans, les assauts répétés des groupes armés terroristes. Autour de lui, sa famille, d’une trentaine d’âmes, s’affaire dans le champ. « Nous avons tout laissé derrière nous, mais ici, nous avons retrouvé la dignité », dit-il en redressant la tête. Sur un hectare de rizière, Dieudonné Sankara cultive plus que du riz : il cultive l’espoir.

A quelques mètres de son champ, Kadidia Sindé, 20 ans, travaille la terre, les pieds dans la glaise. Fuyant Founa avec ses proches, cette jeune mère célibataire a trouvé refuge à Nouakuy. Elle partage une petite parcelle avec d’autres femmes du village. « Quand je suis arrivée, je n’avais rien. Les habitants m’ont accueillie comme une sœur », raconte-

t-elle. Sa rizière, d’un demi-hectare symbolise son retour à la vie. Macaire Zida, venu de Moussankuy, salue cette solidarité qui a transformé sa détresse en force. « Les villageois nous ont donné des vivres, des vêtements. Ils m’ont même donné une maison pour abriter ma famille », confie-t-il.

La flamme de la résilience

Les terres sont rares, dit-il, mais chacun trouve sa place. « Nous sommes nombreux, et il n’y a pas beaucoup d’espace, mais nous partageons ce que nous avons. L’important, c’est de vivre en paix », indique M. Zida.

Plus loin, Mema Zouon désherbe son champ d’arachide et de niébé. Trois ans plus tôt, l’insécurité lui a tout arraché : son époux, sa maison, son village. « J’ai été accueillie ici avec mes quatre enfants. On m’a offert un terrain à cultiver et un toit. Cela m’a donné la force de continuer », laisse-t-elle entendre. Ses gestes sont précis, ses mots mesurés, mais dans ses yeux brille la flamme de la résilience.

à Mema Zouon d’obtenir de bons rendements.

A une trentaine de kilomètres plus au nord, le village de Soukuy vit la même expé-

rience de solidarité. Ici, plus de 300 personnes déplacées ont trouvé refuge, selon le président du Comité villageois de développement (CVD), Kaza Dakuyo. Sous les grands

arbres du marché, il observe avec fierté l’intégration des nouveaux arrivants. « Ils vivent avec nous comme s’ils avaient toujours été ici », assure le CVD. Parmi ces familles, celle de Blandine Konaté. Venue de Biron-Badala, elle a fui en août 2024 après avoir été chassée de son champ par des terroristes.

« Nous avons traversé le fleuve à la hâte, certains à la nage, d’autres en pirogue », se souvient-elle, la voix tremblante. Aujourd’hui, grâce à la générosité de ses hôtes, elle cultive trois hectares de maïs, de sorgho et de niébé. « Même si une partie de nos cultures a été inondée, le peu que nous récolterons nourrira nos enfants », fait-elle savoir.

A Soukuy aussi, la solidarité s’écrit dans les sillons. Madi Pagabelem, originaire de Sono dans la province de la Koosin (Nouna), en sait quelque chose. Sa maison, construite en 2022 par les villageois, abrite toute sa famille. « Ils nous ont adoptés sans discrimination », dit-il avec reconnaissance. Sur deux hectares, il cultive du maïs, du petit mil et du riz.

Devoir moral

Pour lui, ces champs sont bien plus qu’une source de nourriture : ils sont la preuve que l’humanité survit même dans l’adversité. A Nouakuy comme à Soukuy, cette solidarité n’est pas un geste isolé parce que les habitants considèrent l’accueil des déplacés comme un devoir moral. « Elles n’ont pas choisi leur sort. Nous devons les soutenir », affirme Saïdou Gnêmê, un jeune agriculteur. Derrière son masque, l’appareil pulvérisateur au dos, il s’affaire à traiter son champ tout en expliquant qu’il a cédé une partie de ses terres à

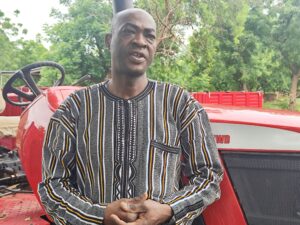

des déplacés. Assis à l’ombre d’un manguier, Michel Faho partage la même conviction.

« Ce sont nos frères. Nous devons leur apprendre à se prendre en main », dit-il.

Pour lui, la solidarité ne doit pas se limiter à l’assistance, mais devenir un tremplin vers l’autonomie. A Soukuy, Nazidouba Dakio, dont la famille héberge plusieurs PDI, abonde dans le même sens. « Nous voulons qu’ils aient les moyens de voler de leurs propres ailes, en cultivant, en élevant du bétail, en vivant dignement », soutient-il. Le chef du village de Soukuy, Sien Dakio, salue, lui aussi, cette cohabitation exemplaire. « Ils ont été bien accueillis parce qu’ils sont nos frères. Nous partageons tout, même nos cérémonies », dit-il avec un sourire. Le respect mutuel et les traditions communes cimentent cette entente.

Un mécanisme de prévention des tensions

A Nouakuy, le représentant des coutumiers, Jérémie Magna Saboué, estime à plus de 60 hectares la superficie mise à la disposition des déplacés.

Pour prévenir les tensions, un mécanisme de médiation a été instauré. « Chaque nouveau déplacé est présenté au chef de canton. Nous tenons régulièrement des rencontres pour

rappeler les règles de vie et régler les petits différends à l’amiable », explique le président du CVD de Nouakuy, Banzourou Coulibaly. Un dialogue permanent qui, selon lui, nourrit la paix autant que les récoltes. Les autorités locales accompagnent cet élan de

solidarité.

Le directeur régional de l’action humanitaire et de la solidarité nationale de Bankui, Toirimbé Gaston Nassouri salue « l’investissement des populations hôtes qui offrent de la dignité aux déplacés ». Pour lui, l’engagement des PDI dans l’agriculture montre leur volonté de s’en sortir par le travail. « Nous appuyons ces initiatives par des formations et des activités génératrices de revenus, pour renforcer leur autonomie », fait-il savoir. Le directeur régional de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques de Bankui, Fayçal Téguéra, souligne de son côté que la contribution des PDI dépasse le cadre social. « Elles participent aussi à l’effort de production régionale.

Ces producteurs déplacés contribuent à l’atteinte des objectifs agricoles de la région », explique-t-il. En 2025-2026, plus de 200 hectares ont été mis à leur disposition dans les provinces des Balé (Boromo) et du Mouhoun (Dédougou), avec 80 tonnes d’engrais subventionnés et des labours gratuits. A Nouakuy, certains déplacés songent déjà à rester pour de bon.

« Nous gagnons notre vie ici, pourquoi repartir ? », s’interroge Mema Zouon, qui ne veut plus revivre la douleur de son passé. Kadidia Sindé, elle, rêve d’un terrain à Dédougou pour s’y installer définitivement. D’autres, comme Abdoulaye Sinandou, ont trouvé un emploi dans les boulangeries de la ville ou ont intégré le Service national de développement. Les jeunes filles apprennent la couture ou rejoignent des coopératives féminines.

A Nouakuy et à Soukuy, la terre ne nourrit pas seulement des familles. Elle fait renaître des vies. Sous le soleil de l’Ouest burkinabè, déplacés et hôtes sèment ensemble l’espoir,

convaincus qu’aucune crise, si brutale soit-elle, ne peut déraciner la solidarité.

Yacouba BELEM