Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays sans accès à la mer. Avec un climat tropical de type soudano-sahélien marqué par deux saisons (une saison sèche longue et une saison des pluies d’environ quatre mois), le pays enregistre environ 900 mm de pluie et des températures moyennes plus basses. C’est dans ces conditions climatiques que Daouda Ouattara s’est investi dans la culture du colatier et de l’avocatier, et bien d’autres plantations réputées ne réussir que dans les pays côtiers.

Mardi 14 octobre 2025. Il est 11 heures 45 minutes à Banfora, région des Tannounyan. Le soleil de plomb écrase la terre, faisant miroiter l’air au-dessus des champs. Mais, à Bérégadougou, commune rurale de la province de la Comoé, un calme profond, seulement troublé par le chant enjoué d’oiseaux, règne au cœur d’une forêt luxuriante. Palmiers élancés, avocatiers aux promesses de meilleurs lendemains, colatiers aux noix énergisantes, cacaoyers aux cabosses mystérieuses : un écosystème entier qui semble avoir été déraciné d’une côte lointaine pour renaître à des centaines de kilomètres de la mer.

à l’horizon décembre 2025 sur l’exploitation de Bérégadougou.

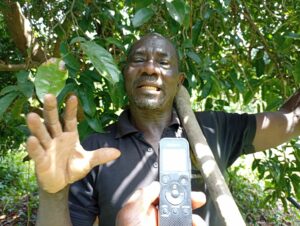

Au milieu de cette « oasis », Daouda Ouattara, la soixantaine bien sonnée, les pieds nus ancrés, arbore un pantalon jean blanc, maculé de la poussière du labeur, et un tee-shirt noir, délavé par les années de sueur. La daba, fidèle compagne, repose sur son épaule, prête à fendre la terre. Il s’active au buttage des planches, préparant le sol pour le repiquage de la citronnelle. Un geste ancestral, répété des milliers de fois, mais qui, ici, prend une autre dimension. Daouda Ouattara n’est pas un simple jardinier, il est le gardien d’un rêve, le pionnier d’une révolution verte.

Ce qui fut jadis un petit lopin de terre est aujourd’hui une exploitation tentaculaire, abritant des centaines de pieds d’avocatiers et de colatiers, s’étirant le long d’un bras du fleuve Comoé au nord de Bérégadougou. Une « Côte d’Ivoire » en miniature, un éden tropical transplanté au cœur du Burkina Faso, défiant les lois de la géographie et les préjugés. « Je suis dans la plantation depuis une trentaine d’années », entame le sexagénaire, d’une voix grave et rocailleuse, empreinte de la sagesse des anciens et de la détermination des bâtisseurs. Son regard, balayant son domaine avec une fierté discrète, raconte une histoire de persévérance et de foi

inébranlable.

Une vocation

D’abord jardinier durant la saison sèche, il a rapidement élargi son horizon. « Du jardinage, je suis entré dans la plantation, notamment le colatier, l’avocatier, le palmier, le cacaoyer, et j’en passe. Des plants qu’on dit ne pas réussir sur les terres du Burkina Faso », poursuit le planteur dans son histoire avec ces plantes exotiques. Ces mots, « ne pas réussir », résonnent comme un défi dans l’esprit de Daouda Ouattara. Entre 1988 et 1989, il se lance, dans une aventure avec 120 pieds d’avocatiers et 10 pieds de colatiers. Un pari fou aux yeux de tous.

« Au début, les gens me prenaient pour un fou au motif que ce sont des plants qui ne réussissent que dans les pays côtiers. J’ai même failli baisser les bras à un moment parce que mon père était contre », se remémore-t-il. L’épreuve est rude, le découragement le guette. Mais l’amour de la terre, la conviction intime que l’impossible n’est qu’une question de perspective, le ramène à la tâche.

« Comme j’avais l’amour de la chose et je savais ce que je faisais, j’ai repris en 1990 », se confie le planteur. Cinq ans plus tard, en 1995, la terre répond à son obstination. Les premières récoltes, symboles d’une victoire arrachée de haute lutte, apparaissent. « A la première récolte, j’ai eu une tonne d’avocats », soutient-il avec fierté. Aujourd’hui, son domaine est une symphonie de verdure et de prospérité de 100 pieds de colatier et de 600 pieds d’avocatiers. « Mon ambition est d’atteindre 500 pieds de colatier et 800 à 900 pieds d’avocatiers », se projette-t-il. Une ambition qui témoigne, non seulement de son succès, mais aussi de sa vision, de sa capacité à voir au-delà des horizons limités par les dogmes.

Les fruits d’une révolution silencieuse

Les colatiers de Daouda Ouattara, six à sept variétés, aux rendements généreux, sont devenus une référence locale. La commercialisation de cette richesse est tout aussi singulière. « Ce sont les laboratoires Phytofla du feu Dr Zéphirin Dakuyo qui prennent ma production (1,5 à 2 tonnes par récolte) pour des besoins pharmaceutiques. Dans l’année, je peux récolter deux à trois fois avec une période de crue en décembre-janvier », indique Daouda Ouattara.

Une collaboration qui assure un débouché stable et valorisant pour les précieuses noix de cola. Hubert Coulibaly, responsable du suivi de la matière première aux laboratoires Phytofla, apporte un éclairage sur l’impact commercial du travail du planteur.

« Depuis quelques années, c’est uniquement avec Daouda Ouattara que nous prenons le

cola. On a compris qu’avec ce producteur local, nous pouvons avoir des noix de cola de très bonne qualité parce que dans notre politique, nous priorisons les producteurs locaux, et vu la qualité de ce qu’il fait, on a préféré travailler exclusivement avec lui », explique le client de Daouda Ouattara.

Cette exclusivité est le signe d’une confiance totale, bâtie sur la qualité et la fiabilité. « Au début, il avait une faible production, mais nous la prenions en complément. De nos jours, il arrive à combler nos besoins en cola », se réjouit Hubert Coulibaly. La différence avec le cola importé des pays côtiers est flagrante, et M. Coulibaly en détaille les raisons avec précision. « Vous savez qu’avec le transport, les péripéties des trajets font que souvent, en termes d’hygiène, ça pose un problème, surtout sur la question de la traçabilité », détaille-t-il.

La décision de travailler exclusivement avec Daouda Ouattara est donc une question de qualité, de sécurité et de traçabilité. Les avocats, eux, ont trouvé leur chemin vers les marchés grâce à une commerçante nigérienne. « En dehors d’elle, les commerçantes défilent en longueur de journée pendant la période de la récolte », soutient-il. Son exploitation n’est pas seulement une source de revenus, mais le pilier de sa famille. « Je gagne ma vie avec cette production. Je prends en charge ma famille, la scolarisation de mes enfants. Cinq d’entre eux ont même fini leurs études », dit-il fièrement. Pourtant, malgré l’évidence de son succès, le scepticisme persiste. « Nombreux sont ceux qui ne croyaient pas à la réussite de ces plants ici, même des intellectuels », fait-il savoir.

L’espoir renaît

D’autres, résignés aux cultures traditionnelles, lui jettent à la figure qu’ils préfèrent la plantation des manguiers ou des anacardiers à ses plants exotiques. Pourtant, Daouda Ouattara ne se décourage pas. Il tourne le regard vers les autorités qui ont le pouvoir d’amplifier son message. « J’ai toujours approché les autorités pour un coup de main dans la vulgarisation de ces plantations, sans avoir un écho favorable. Mais l’espoir renaît avec l’avènement d’une nouvelle ère. Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dès son

du colatier et de l’avocatier dans un environnement réputé peu favorable.

accession au pouvoir, a affiché une ambition claire : l’autosuffisance alimentaire, y compris les cultures exotiques comme le blé, l’ananas, l’avocat, le cacao, etc. Aussi, dans sa vision d’industrialisation, il a souhaité la construction d’une usine de cacao ici dans la région des Tannounyan. C’est pourquoi, je nourris l’espoir que je serai enfin écouté et

appuyé », espère-t-il.

A ses côtés, Kadidia Traoré, sa première épouse, incarne la force discrète, le soutien indéfectible. Son visage marqué par les années, reflète une résilience à toute épreuve. « J’ai toujours soutenu mon époux malgré les préjugés. Les gens ont essayé de nous décourager, mais nous n’avons pas cédé. Dieu merci, nous récoltons aujourd’hui les fruits de notre dur labeur », se félicite Kadidia Traoré. Ses mots, simples et puissants, sont le témoignage d’une foi partagée. Visionnaire pragmatique, le planteur amoureux de la végétation, comprend l’enjeu national.

« Il revient à nous aussi, les producteurs, de nous inscrire dans cette dynamique du chef de l’Etat parce que tout ce que nous importons, si nous arrivons à le produire sur place, c’est mieux. Avec la crise en Ukraine, nous avons tous senti l’utilité de produire du blé chez nous parce que la chaîne d’importation du blé avait été perturbée. Et si nous produisions du blé chez nous, nous n’aurions pas senti durement cette perturbation. Nous avons donc intérêt à expérimenter les autres cultures pour ne pas être totalement dépendants des autres », invite le planteur de 60 ans.

Les difficultés, inhérentes à toute entreprise agricole, sont bien réelles. « Ma difficulté se résume au manque d’eau et à la sécurisation de mon exploitation. Sinon, je n’ai aucun souci d’écoulement de ma production. Ça ne suffit même pas », fait-il savoir. Un cri de cœur qui souligne l’immense potentiel de son travail, si seulement les infrastructures suivaient. Son ultime message est un encouragement, une invitation à oser. « Le colatier tout comme l’avocatier et bien d’autres spéculations dites réputées des pays côtiers, réussissent bel et bien au Burkina Faso. Celui qui veut se lancer, je l’encourage », invite-t-il.

Déconstruire les mythes, cultiver l’avenir

Le Directeur régional (DR) de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques des

Tannounyan, Miyemba Souobou, apporte une caution institutionnelle à l’expérience de Daouda Ouattara. « Ce sont des végétaux qui sont réputés en tout cas propres aux pays côtiers. Mais, au regard des conditions agro-climatiques de la région, ce sont des cultures qui réussissent. On voit de plus en plus de producteurs sur leur site qui réussissent à entretenir des colatiers, et des avocatiers qui produisent sans problème », indique le technicien de l’agriculture. Son discours va au-delà de la simple observation. Il s’inscrit dans une politique nationale de souveraineté alimentaire.

« Au-delà des cultures promues par l’Offensive agropastorale et halieutique, c’est de prendre en compte toutes les cultures qui occasionnent des fuites de devises. Si on arrivait à faire la promotion de ces cultures, je pense que ça devrait pouvoir réduire un tant soit peu cette sortie de ressources pour importer ces produits », suggère le directeur régional. Miyemba Souobou comprend tout de même le scepticisme, héritage de longues années d’aprioris. « Nous comprenons le scepticisme de ceux qui ne croient pas à la réussite du colatier ou de l’avocatier au Burkina Faso parce qu’il y a très longtemps que c’est ancré dans les esprits que ces cultures sont difficilement tenables dans notre environnement.

Ces gens ont besoin de voir pour croire. Et dans la région, le cas de Daouda Ouattara est palpable », soutient-il. Dans le cadre de l’Offensive agro-pastorale et halieutique, poursuit M. Souobou, le gouvernement fait la promotion du cacao qui réussit bien au pays des Hommes intègres tout comme la banane plantain et le blé. « Des cultures qu’on disait pratiquement impossibles chez nous.

On est en train de déconstruire ces mythes ancrés dans les esprits depuis la nuit des temps », fait-il savoir. Au même titre que le planteur Ouattara, le DR/Agriculture encourage les producteurs à l’audace et à l’expérimentation. La souveraineté alimentaire, pour Miyemba Souobou, est un objectif multidimensionnel. « Quand on parle de souveraineté alimentaire, c’est sur tous les plans. Donc, toute production qui pourrait réduire notre dépendance vis-à-vis de l’importation est la bienvenue. J’encourage les producteurs à s’essayer dans toutes ces cultures », lance-t-il.

Kamélé FAYAMA

Une leçon vivante de résilience

L’histoire de Daouda Ouattara n’est pas seulement celle d’un homme qui a transformé un lopin de terre aride en un jardin d’Eden. C’est le récit d’une leçon vivante de résilience, d’ingéniosité et de foi inébranlable en la capacité de la terre et de l’Homme à se réinventer. Son succès, fruit de plusieurs années de labeur et d’une vision audacieuse, démontre avec éclat que les frontières géographiques et les préjugés climatiques ne sont que des défis à relever. En déconstruisant les mythes sur l’impossibilité de certaines cultures au Burkina Faso, Daouda Ouattara ouvre la voie à une nouvelle ère agricole, celle où l’autosuffisance alimentaire et la diversification des cultures ne sont plus un rêve lointain, mais une réalité tangible pour ceux qui osent semer l’espoir.

K.F